La mobilité est aujourd’hui au centre de nombreuses discussions. Elle est en effet une thématique globale influant sur différents aspects au sein des territoires, au niveau collectif, mais également pour chaque individu. La mobilité présente plusieurs composantes (économique, sociale, environnementale…) à différentes échelles (nationale, régionale, locale). Le transport routier prédomine et est une source importante de pollution de l’air et de dégradation du climat. Le transport des personnes et des marchandises est actuellement un défi qui relève de la santé publique, de la protection de l’environnement (dans une démarche croisée air, énergie et climat) et du respect de la réglementation mais également de l’aménagement du territoire ainsi que de la planification. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes vous propose des éléments de compréhension et des leviers d’actions pour concilier mobilité et amélioration de la qualité de l’air.

Titre

Comprendre

Le transport routier, une source importante de pollution de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes

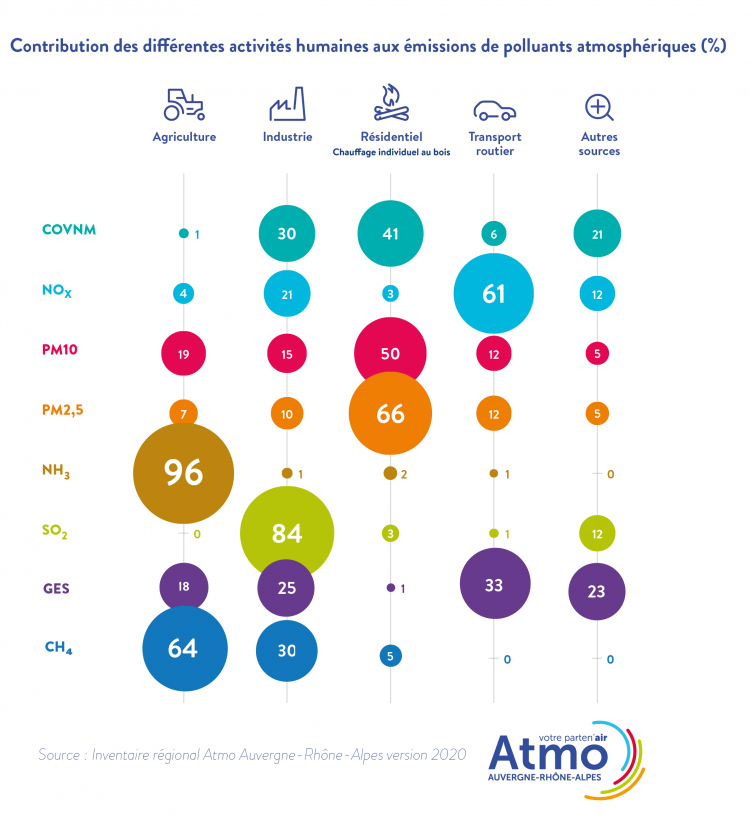

La qualité de l'air est étroitement liée aux substances émises dans l'atmosphère, soit de manière naturelle, soit par les activités humaines. Sur le territoire régional, le secteur des transports et en particulier le transport routier est le principal émetteur de NOx, dont plus de 90% des émissions sont imputables aux véhicules Diesel. C’est également le secteur responsable d'une part importante des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Il contribue dans une moindre mesure aux émissions de particules (environ 10 %).

Véhicules particuliers, poids lourds et utilitaires : les 3 types de véhicules les plus polluants

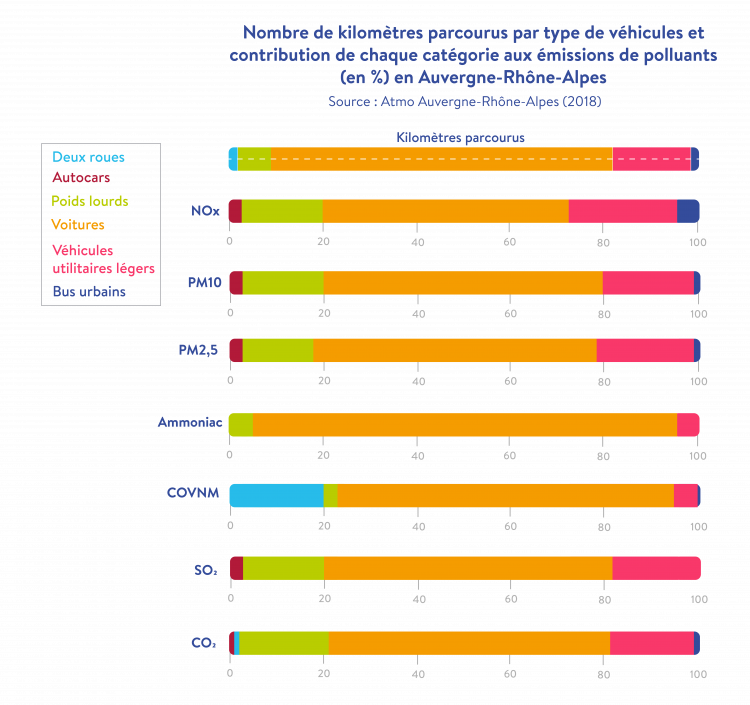

Des disparités existent selon le type de véhicules et les polluants émis dans l’atmosphère. Les émissions de polluants atmosphériques des bus et autocars, ainsi que des deux-roues motorisés représentent moins de 5 % des émissions de particules PM10 et d’oxydes d’azote, laissant la très grande majorité des émissions aux voitures particulières, véhicules utilitaires et poids lourds.

Afin de limiter la pollution de l’air et du climat liée au transport, il convient donc de mettre en place des leviers d’actions orientés conjointement autour de ces trois types de véhicules.

Il semblerait intéressant de proposer des leviers d’actions en particulier sur les poids lourds, qui, malgré le fait qu’ils représentent moins de 10 % des distances parcourues en Auvergne-Rhône-Alpes, sont responsables de 20 % des émissions de NOx et de particules (PM10 et PM2,5).

Les véhicules Diesel anciens, principaux émetteurs d’oxyde d’azote et de particules en suspension

Les normes actuelles visent à réduire drastiquement les émissions de polluants dans l’air lors de l’utilisation des véhicules. Cependant, le renouvellement du parc automobile français ne peut pas se faire du jour au lendemain et de nombreux véhicules anciens circulent toujours sur les routes régionales.

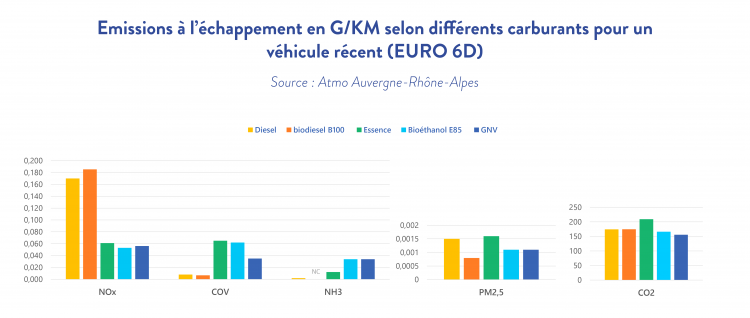

De même, suivant la motorisation (Diesel ou essence), la part des émissions de certains polluants est très variable.

Si l’on considère la norme Euro 6 en vigueur actuellement, les véhicules à motorisation essence présentent des émissions de dioxyde de carbone (CO2) plus élevées que les véhicules à motorisation Diesel. Pour les particules fines, l’écart s'est fortement réduit avec les normes les plus récentes. En revanche, les véhicules Diesel sont responsables d’une part prépondérante des émissions d’oxydes d’azote (NOx) du secteur des transports (plus de 90 %).

Ainsi, si le renouvellement accéléré du parc est bénéfique sur les émissions de polluants atmosphériques, le choix de la motorisation (essence ou Diesel) représente lui aussi un levier pertinent pour réduire les émissions liées aux transports. Depuis 2014, après de nombreuses années de baisse, les ventes de véhicules essence repartent à la hausse avec une accentuation depuis 2015.

Les véhicules Diesel, depuis la norme Euro 4 pour les poids lourds et la norme Euro 5 pour les véhicules légers, sont équipés de filtres à particules visant à réduire fortement les émissions primaires de poussières dans l’air. A noter que l'équipement sur les véhicules essence sera également nécessaire pour respecter la valeur limite en nombre imposée par la prochaine norme Euro 6c.

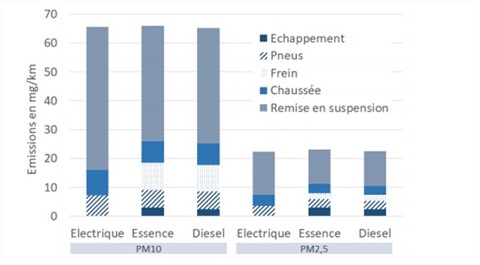

Les véhicules électriques n’émettent pas de particules à l’échappement. Mais en raison de leur poids plus élevé (supérieur d’environ 280 kg par rapport à un véhicule équivalent à motorisation essence), ils émettent autant de particules en masse que ces derniers du fait de contacts pneus-chaussée et remise en suspension plus importantes. A l’inverse, l’abrasion des plaquettes de freins est moindre du fait du système de récupération d’énergie au freinage pour recharger la batterie.

Les normes d’émissions sont-elles respectées par les constructeurs ?

Afin de pouvoir être commercialisé, un véhicule doit passer des tests approfondis pour obtenir l’homologation vis-à-vis de la norme Euro en vigueur. Le scandale Volkswagen a fait évoluer les normes d’homologation.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, tous les modèles de véhicules particuliers mis sur le marché doivent avoir été homologués selon la norme Euro 6d. Dans ce cadre, leur consommation et leurs niveaux d’émissions de CO2 et de polluants atmosphériques sont mesurés selon le WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les VL. Cet essai se déroule toujours en laboratoire mais la procédure est plus représentative des conditions réelles d’utilisation que l’ancienne procédure NEDC (New European Driving Cycle), en vigueur depuis juillet 1973. Pour améliorer encore plus sa représentativité la nouvelle homologation inclut également un test effectué sur route ouverte selon la procédure RDE (Real Driving Emissions), pour l’instant uniquement pour les polluants atmosphériques.

L'abrasion, une part importante des émissions de particules du trafic routier

En 2018, plus de la moitié des émissions de particules PM10 du trafic routier sont dues à l’abrasion : usure des pneus, usure des plaquettes de frein et usure de la route.

Cette part devrait encore augmenter voire même devenir très majoritaire. Ainsi en 2027, 90 % des émissions de particules des véhicules seront dues au phénomène d’abrasion.

Une plus forte exposition à la pollution le long des axes routiers

Le centre des grandes agglomérations et le voisinage immédiat des axes routiers sont particulièrement touchés par la pollution liée au trafic automobile, et notamment l’exposition au dioxyde d’azote.

Pour ce dernier, la responsabilité des transports dans le niveau d’exposition des populations est très marquée. En situation de proximité routière, plus de 80% de la concentration de NO2 est lié aux émissions des transports, dont 50% directement lié à l’axe le plus proche.

Le trafic routier est un déterminant majeur des inégalités d’exposition à la pollution atmosphérique. Diverses études montrent qu’un grand nombre de polluants sont émis à proximité des infrastructures routières, et proviennent non seulement des émissions à l’échappement des véhicules mais aussi d’autres sources telles que l’usure des pneus et des freins, les technologies de climatisation du véhicule, l’usure des voies routières et l’entretien de leurs abords (usage de produits phytosanitaires…). Aussi, on retrouve notamment des oxydes d’azote, des particules ultrafines, du carbone suie (black carbon), des HAP et des COV en quantités importantes aux abords des axes routiers.

Selon diverses études, la pollution liée au transport routier a divers effets à long terme sur notre santé qui sont particulièrement exacerbés lorsque l’on habite le long d’axes très circulants ou dans les centres des grandes agglomérations :

- un lien avéré avec une exacerbation de l’asthme chez l’enfant ; • un lien suggéré à avéré dans l’apparition de l’asthme chez l’enfant (15 à 30% des nouveaux cas d’asthme de l’enfant); • un lien suggéré dans la survenue de symptômes respiratoires non asthmatiques, de troubles de la fonction pulmonaire et de pathologies cardiovasculaires (infarctus aigu du myocarde…)

- des effets cancérigènes

- une diminution d’espérance de vie de 5 mois à 2 ans

En savoir plus : Questions/Réponses "Air extérieur et santé" - avril 2016

Jusqu’à quelle distance d’une infrastructure routière perçoit-on la pollution ?

Selon les études réalisées par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, à partir de l’analyse de prélèvements recueillis perpendiculairement à un axe routier, il a été démontré que les maximas de pollution se trouvent à proximité immédiate de l’axe et que les concentrations décroissent rapidement dans les 40 premiers mètres. Les concentrations sont divisées environ par 2 à 100 mètres de l’axe pour le dioxyde d’azote. A 300 mètres de l’axe, les concentrations de polluants sont souvent comparables aux niveaux de fond.

Titre

Agir

Transport et mobilité : quels leviers d’actions pour une meilleure qualité de l’air ?

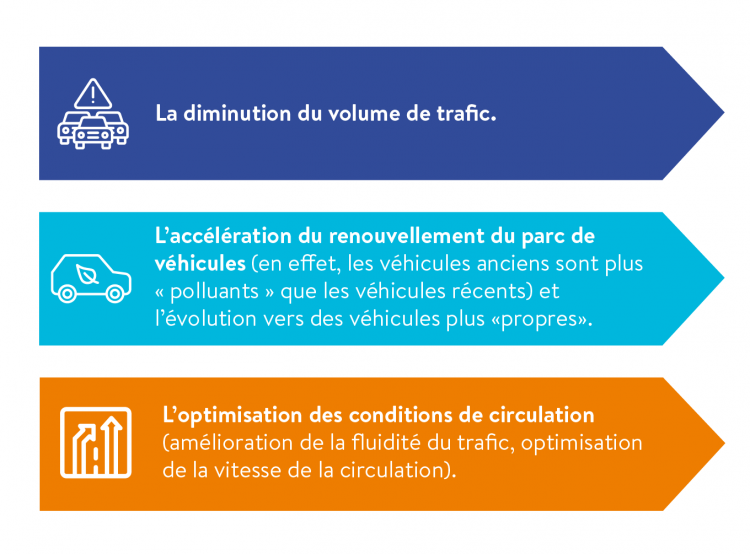

D’une manière générale, trois types d’approches peuvent être identifiées, mais également combinées, pour réduire les émissions de PM10 et de NOx du secteur des transports :

On peut rajouter à ces 3 approches l’éco-conduite, qui est également bénéfique à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.

La diminution du trafic : pourquoi, comment ?

La diminution du volume de trafic permet évidemment de réduire les émissions de polluants atmosphériques. D’une manière générale, cet objectif peut être réalisé à l’aide de politiques de transports et d’urbanisation à long terme. Pour cela, plusieurs leviers sont possibles, comme :

- Favoriser une mobilité moins dépendante de la voiture particulière, en proposant et en mettant en place d’autres moyens de déplacements comme les modes doux (marche à pied, vélo…), les transports en commun, l’auto-partage, le covoiturage… Cette mobilité alternative à la voiture doit être accompagnée par des politiques locales favorisantes (plans de déplacements urbains…) ainsi que des campagnes de sensibilisation afin d’inciter au changement.

- Optimiser le trafic de marchandises en développant les plateformes multimodales ainsi que le transport ferroviaire, fluvial, mais également en optimisant les plateformes logistiques. De même, une mise en œuvre de centres de distribution urbaine (CDU) optimisant les tournées dans les centres-villes et utilisant des véhicules adaptés au milieu urbain et peu polluants est une solution permettant de limiter les émissions dans les grands centres urbains. De tels centres ont déjà été mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon, Grenoble, Annecy et Saint-Etienne notamment.

- Concevoir un urbanisme générant moins de besoins de déplacements, notamment en voiture, avec une politique d’urbanisme de proximité, et en particulier des services adaptés et multiples dans les centres-villes. Cet urbanisme est lié à différents plans comme les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou encore les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

- Restreindre l’accès de certaines zones à tous les véhicules, dans l’objectif de créer des zones plus agréables et moins exposées à la pollution.

L’accélération du renouvellement du parc de véhicules vers des véhicules plus propres

Pour accélérer le renouvellement du parc de véhicules, il est possible de s’appuyer sur deux dynamiques, soit la restriction de circulation des véhicules les plus polluants, en permanence ou lors des épisodes de pollution, ou alors des incitations / pénalités financières qui permettent d’orienter vers des véhicules plus propres.

Les Zones de Faibles Emissions

L'article 85 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 impose aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 100 000 habitants et à ceux couverts par un plan de protection de l'atmosphère (PPA) de réaliser, dans le cadre de leur plan climat air énergie territorial (PCAET), un plan d'action sur l'air comportant notamment une étude d'opportunité portant sur la création d'une zone à faibles émissions-mobilité (ZFE-m). La ZFE-m remplace la Zone à Circulation Restreinte (ZCR).

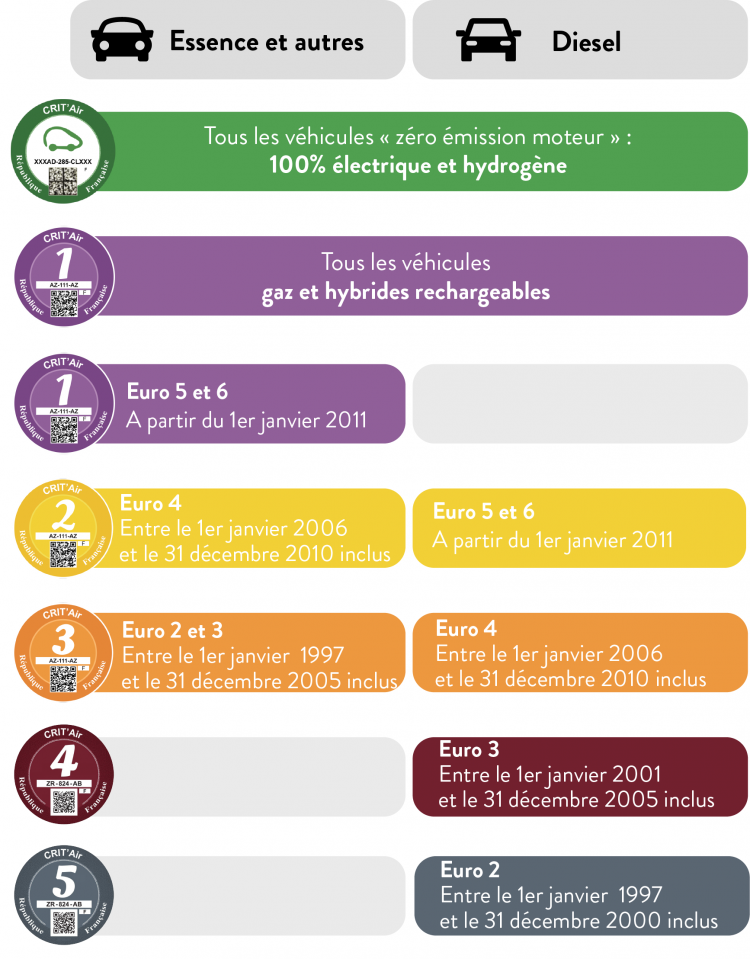

Une ZFE-m correspond à un territoire au sein duquel la circulation des véhicules les plus polluants est limitée voire interdite, le caractère polluant des véhicules étant évalué à travers le dispositif de vignettes crit'air. Une ZFE-m est donc un outil parmi d'autres pour réduire les émissions de polluants atmosphériques en lien avec le transport routier.

Après Paris, le Grand Paris, Lyon et Grenoble, c'est au tour d'Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse d'instaurer des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m). Dans ces zones, la circulation des véhicules les plus polluants est limitée et la prime à la conversion peut bénéficier d'un supplément. L'instauration de sept nouvelles zones dans les métropoles ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l'air a été rendu obligatoire par un décret paru le 17 septembre 2020 au Journal officiel.

Dans ces territoires, les véhicules les plus polluants identifiés par les vignettes Crit'Air 5, 4 et 3 sont soumis à des restrictions de circulation. Ces restrictions peuvent s'appliquer sur des plages horaires déterminées. Les collectivités territoriales sont libres de fixer des règles plus strictes.

La mise en place d'une ZFE-m s'accompagne d'un supplément à la prime à la conversion lors de l'achat ou de la location d'un véhicule peu polluant si, dans le même temps, l’ancien véhicule diesel ou essence est mis à la casse. Depuis juin 2020, les particuliers bénéficient ainsi d'une surprime s'ils habitent ou travaillent dans une ZFE-m et que la collectivité territoriale a versé une aide pour acheter ou louer un véhicule propre. Le montant de la surprime est identique à l'aide versée par la collectivité territoriale, dans la limite de 1 000 €.

Aller plus loin : Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité

La classification des véhicules

Tous les véhicules routiers sont concernés par cette classification : deux roues, trois roues, quadricycles, véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds dont bus et autocars. Le certificat qualité de l’air donne le droit à des avantages pour les véhicules les moins polluants. Ainsi, suivant les mesures mises en place, l’automobiliste peut :

- bénéficier de modalités de stationnement favorables ;

- obtenir des conditions de circulation privilégiée

- circuler dans des zones à circulation restreinte (ZCR).

Bonus / Malus écologique, Prime vélo, prime à la conversion…

Autre levier d’action ayant pour objectif d’accélérer le renouvellement du parc automobile français, les aides financières et les malus écologiques ! Ces aides ou pénalités se déclinent selon trois possibilités :

- Le malus écologique : à l’achat d’une voiture neuve, les véhicules émettant le plus de dioxyde de carbone sont pénalisés par un malus à payer.

- Le bonus écologique vise à récompenser les véhicules émettant moins de 61 g de CO2 par km, soit les véhicules 100 % électriques (6000€ si moins de 20g CO2 / km) ou les véhicules hybrides rechargeables (1000€ si moins de 20g CO2 / km). Depuis le 1er janvier 2017, aucun bonus n’est possible pour les véhicules hybrides classique, essence, Diesel qui ne sont pas électriques ou hybrides rechargeables.

- La prime à la conversion : le remplacement d'un véhicule Diesel immatriculé avant le 1er janvier 2006 par un véhicule électrique majore de 4000 € le bonus, et de 2500 € pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable.

D’autres incitations financières sont disponibles pour les véhicules à moteurs électriques à 2 ou 3 roues.

L’optimisation des conditions de circulation

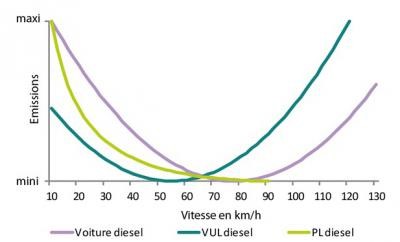

Un autre levier d’action pour limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère consiste à optimiser les conditions de circulation, en particulier en centre-ville, mais également de limiter les vitesses hors agglomérations pour rouler à une vitesse optimale permettant les émissions les plus faibles.

La vitesse optimale de circulation pour les émissions de polluants atmosphériques est d’environ :

- 70 km/h pour les véhicules légers

- 90 km/h pour les poids lourds

→ En centre-ville, la fluidification du trafic et la limitation de la congestion permettent de réduire les phases d'accélération et de freinage et constituent un moyen de diminuer les émissions de polluants.

Les collectivités locales s’engagent pour la qualité de l’air et la mobilité

L’Alliance des collectivités pour la qualité de l’air a publié en avril 2021 un livret thématique « Qualité de l’air et mobilité ». Ce document est construit autour de 3 axes : réduire la place et l’usage de la voiture ; développer les transports en commun ; favoriser les mobilités actives. Il donne de nombreuses pistes d’actions pour agir en faveur de la qualité de l’air.